お陰さまで、約50名様に参加いただきました。

資料を希望いただける場合は、恐れ入りますがご請求ください。

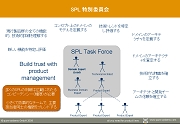

■ ソフトウエアプロダクトライン(SPL)の概要

■ SPL への取組み

■ プロダクトライン・ライフサイクル・マネージメント

■ ケーススタディ

<質疑応答>

Q:セミナー中に紹介されていたある組織の例で、SPLへの移行期間が以前4年かかっていたのが、最近改めての取組みでは6ヶ月に短縮できたのはなぜ?

-他の実績や経験を学び、それら知識を採用した。以前は社内の知識のみで対処しようとしていた。そして全く一から(スクラッチから)スタートさせていた。今回は既存資産を再利用することを上手く実現した。以前から10年たって再スタートし、今で1年経過している。

-この絵では描ききれていませんが(プラットフォームの変更のみに見えるかも知れません)、個々のバリアント製品には、いくつかの小さなプロダクトラインのブロックが含まれている。そして、顧客の都合・要求で、新たな機能や変更(通信プロトコルの変更)などが、追加される。

pure::variants では、プロダクトラインのフィーチャモデル/ファミリーモデル を複数の階層に渡って管理すること、バリエーションにバリアントを設定すること、などができるので、アスペクトの組合せ情報、部品の構成情報も容易に管理して再利用できるようになっている。

-はい、SPLの名前を変えたいなと。HWも関わるので、ソフトウエアを名前から外して、プロダクトラインエンジニアリングとしたほうが良いと思っている。特に組込みシステムでは、HW、SWの両方が関わっているので。HWとSWが一緒に開発されているなら、ドメインエキスパートとしてHWエキスパートも、プロダクトライン開発に関わることが必要でしょう。

そうでないケースも有ります。ダンフォスでは、HWは4年に一度の変更。SWは6ヶ月に一回の開発。自動車などではパラレルに開発されているでしょう。

Q:MetaEdit+との違い?

-MetaEdit+は、アプリケーションフレームワークを用いてDSL、DSMのメタモデルを作るためのツール。これにより、フレームワークの部品の再利用は効率良くできるようになり、新しいアプリや振舞いの生成にも強みを発揮する。pure::variants は、プラットフォームなど製品を構成する全てのコンポーネント(HWも含む)、開発成果物を管理し再利用できる仕組みを提供。そのため、MetaEdit+のDSL、DSMで開発されるモデル、モデル部品をpure::variants で管理し、再利用することができる。

Q:プロダクトラインの成功には、フィーチャモデルが不可欠と思われる。 良いフィーチャモデルを作成するためにアドバイスがあればいただきたい。

-それはドメイン次第なので、それぞれのエキスパートが考えること。 pure::variants を用いれば、フィーチャモデルのマージやトレーシング、 変更してもソリューションとの対応は壊れないなど、サポートがされるので、 フィーチャモデリングの構築の効率が良い。

また、ソリューションスペースの情報(設計情報、コンパイラ設定、コンフィギュレーションファイル)からも、多くの変動点を見出すことができる。

Q:他ツールに対する比較情報は?

-セミナーの場なので、差し控えたいとのことでしたが、簡単に言うと、同時並行してバリアントが開発されるようなプロダクトラインの資産を柔軟に管理できるかどうか。 詳しくは、お問合せ頂けると幸いです。

ソフトウエアプロダクトライン開発セミナー

◇2009年4月22日(水) 午後1時00分~4時45分

◇参加費無料(事前登録制)

◇会場:

Successfully Managing related Software Products as Product Line (with pure::variants)

市場投入までの時間を短縮し、製品の品質を上げる。

ソフトウエアプロダクトライン開発は、再利用技術に基づいた、製品ファミリー全体の戦略的、体系的な開発です。その実現のためには、製品を共通性と変動要素に分類し、要求、設計、ソフトウェア部品、テストにまで至るコア資産として管理することが必要となります。

そして製品ファミリーのライフサイクルに渡って、バリアントとバライアビリティを分類し、管理することで、それら資産の再利用から製品が効率良く開発され、メンテナンスできるようになります。

内容

本セミナーでは ソフトウエアプロダクトライン開発の概念を、バリアント/バライアビリティの管理に着目して紹介し、要件管理、構成管理、デザイン、テストなど各種ツールとの実践的な連携についても説明します。

さらにユーザ事例を紹介し、”レガシーコードへの対処法”、”進化し続ける製品ファミリーのバージョンとバリエーションに対する考察” など現実的な製品開発への取組みもご紹介します。

■ ソフトウエアプロダクトライン(SPL)の概要

■ SPL への取組み

- 既存製品群から

- 全く初めての製品開発から

■ プロダクトライン・ライフサイクル・マネージメント

- SPLの進化に対して

- 変更管理

- バージョン管理

- テスト

■ ケーススタディ

- ダイムラー社 (Simulink Configurator)

- ダンフォス社

- 失敗例

■ pure::variants のデモ

- レガシーコードのインポート

- 変更管理・バージョン管理ツールとの統合

講師紹介

Dr. Danilo氏は、独マグデブルグ大学、及び1995年からのGMD First(現、フラウンホーファー研究所)における、組み込みシステムに関する研究、フィーチャベースの開発ツールに対する取組みを基に、2001年に、pure-systems社を設立しました。組み込みシステムを中心に、プロダクトライン開発を支援する、バリアント/バライアビリティ管理ツールの開発を行い、コンサルタントとして顧客のプロダクトライン導入を支援しています。 実践的 ソフトウエアプロダクトライン開発 Blog記事